Demokrasi Digital: Edisi Khusus Pemilu Hijau, Berkelanjutan, dan Inklusivitas di Indonesia

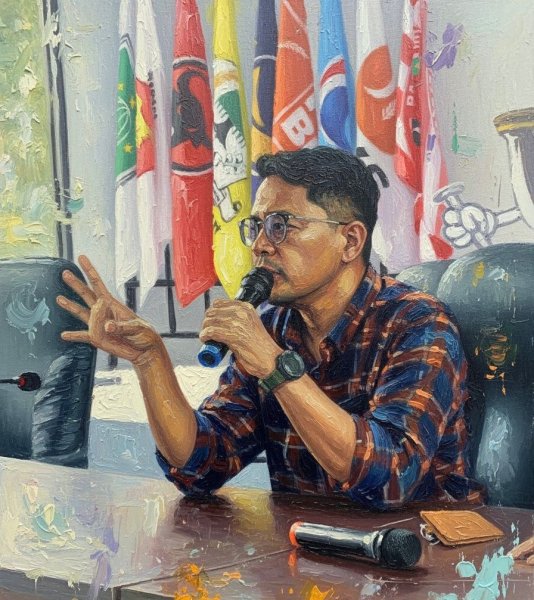

Oleh : Erik Hamdani, S.Sn., M.Si

Pusat Kajian Tata Kelola Digital dan Demokrasi Berkelanjutan

Abstrak

Laporan ini mengkaji trilema yang dihadapi demokrasi elektoral modern di Indonesia: tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu yang ramah lingkungan (Hijau), adil bagi semua kelompok masyarakat (Inklusif), dan efisien secara teknologi (Transformasi Digital). Dengan menggunakan kerangka kerja "Co-Transformation" (Transformasi Bersama), laporan ini menganalisis bagaimana digitalisasi, yang sering dipandang sebagai solusi efisiensi, justru menciptakan tegangan nilai (value tensions) yang kompleks antara dimensi lingkungan, sosial, teknologi, dan ekonomi. Melalui analisis yuridis, evaluasi implementasi teknologi pemilu seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan studi kasus kuantitatif internasional, laporan ini memetakan tantangan dan peluang yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia yang terfragmentasi dan berfokus pada teknologi telah mengikis kepercayaan publik dan memperburuk kesenjangan inklusivitas. Sebagai kesimpulan, laporan ini merekomendasikan adopsi strategi Co-Transformation yang terintegrasi sebagai peta jalan nasional untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar berkelanjutan, inklusif, dan berintegritas di masa depan.

Pendahuluan: Menavigasi Trilema Demokrasi Modern Indonesia

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 di Indonesia menjadi sebuah momen krusial yang tidak hanya menandai transisi kekuasaan secara demokratis, tetapi juga secara gamblang memperlihatkan persimpangan jalan yang kompleks antara ambisi modernisasi, tantangan keadilan sosial, dan kesadaran ekologis yang mulai mengemuka. Pemilu yang melibatkan lebih dari 192 juta pemilih ini berfungsi sebagai laboratorium hidup yang menguji kapasitas negara dalam menavigasi trilema fundamental yang dihadapi oleh demokrasi elektoral di abad ke-21. Trilema ini tersusun dari tiga pilar yang saling terkait namun seringkali bertentangan: mewujudkan

Pemilu Hijau, memastikan Pemilu Inklusif, dan mengakselerasi Transformasi Digital.

Pilar pertama, Pemilu Hijau, merepresentasikan sebuah paradigma baru yang menuntut penyelenggaraan pemilu dengan jejak ekologis seminimal mungkin. Konsep ini mencakup upaya sistematis untuk mengurangi dampak lingkungan dari seluruh siklus pemilu, mulai dari pengurangan masif penggunaan kertas untuk surat suara dan materi kampanye, minimalisasi emisi karbon yang berasal dari distribusi logistik dan mobilisasi massa, hingga pengelolaan limbah padat yang dihasilkan dari alat peraga kampanye. Pilar kedua,

Pemilu Inklusif, adalah amanat konstitusional yang berakar pada prinsip hak asasi manusia universal. Pilar ini menuntut jaminan partisipasi yang penuh, setara, dan bermartabat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, dengan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan yang secara historis dan struktural sering terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok marjinal lainnya. Pilar ketiga,

Transformasi Digital, adalah manifestasi dari upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memodernisasi tata kelola pemilu melalui adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proses elektoral, dari pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi suara.

Di persimpangan ketiga pilar inilah letak tantangan utamanya. Transformasi digital seringkali diposisikan sebagai solusi tunggal yang dapat menjawab tuntutan efisiensi, inklusivitas, dan bahkan keberlanjutan secara bersamaan. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Untuk menganalisis dinamika ini secara mendalam, laporan ini mengadopsi Co-Transformation (Transformasi Bersama) sebagai kerangka analitis sentral. Co-Transformation adalah sebuah pendekatan strategis yang menolak untuk melihat transformasi digital dan transformasi keberlanjutan (yang mencakup aspek lingkungan dan sosial) sebagai dua agenda terpisah. Sebaliknya, pendekatan ini mengintegrasikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana keberlanjutan tidak dilihat sebagai efek samping, melainkan sebagai tujuan utama dari setiap inisiatif digital.

Dengan menggunakan kerangka kerja Co-Transformation, laporan ini akan membedah mengapa pendekatan digitalisasi pemilu di Indonesia, yang selama ini cenderung terfragmentasi dan lebih memprioritaskan dimensi efisiensi (nilai ekonomi dan teknologi), justru telah menimbulkan "tegangan nilai" (value tensions) yang signifikan. Tegangan ini termanifestasi dalam bentuk terkikisnya kepercayaan publik, terciptanya bentuk-bentuk eksklusi baru, dan kegagalan dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang sejati. Laporan ini akan mengurai trilema tersebut melalui analisis yuridis, evaluasi implementasi teknologi, dan studi kasus komparatif untuk merumuskan sebuah visi baru bagi demokrasi Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan bertanggung jawab.

Bagian 1: Paradigma Pemilu Inklusif di Era Digital: Antara Jaminan Konstitusional dan Realitas Kesenjangan

1.1. Landasan Yuridis dan Filosofis Inklusivitas Pemilu di Indonesia

Secara normatif, komitmen Indonesia terhadap penyelenggaraan pemilu yang inklusif memiliki fondasi hukum yang sangat kokoh dan berlapis. Prinsip ini tidak hanya diadopsi dari norma-norma internasional, tetapi juga tertanam kuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Landasan filosofis utamanya bersumber dari doktrin hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal, yang menegaskan bahwa hak pilih adalah hak fundamental setiap warga negara yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dalam kondisi apapun. Semua individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa memandang kondisi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

Komitmen ini secara eksplisit diartikulasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 27 ayat (1) menjamin kesetaraan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, yang secara inheren mencakup kesetaraan dalam hak politik. Rangkaian pasal dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28A hingga 28J, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak dasar, termasuk jaminan bagi penyandang disabilitas untuk dapat hidup dan bertindak secara mandiri. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (2) mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," yang menjadi dasar bagi penyediaan akomodasi yang layak bagi kelompok rentan.

Penguatan komitmen ini dilanjutkan dalam berbagai produk hukum turunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melalui Pasal 42, secara spesifik mengatur hak penyandang disabilitas dan lansia untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang dibiayai negara, yang dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban negara untuk memfasilitasi partisipasi politik mereka. Titik kulminasi dari jaminan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 13 UU ini secara tegas dan rinci menjabarkan hak-hak politik penyandang disabilitas, yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi politik, menjadi peserta pemilu, menjadi anggota partai politik, serta hak untuk memperoleh aksesibilitas dalam setiap tahapan pemilu. Jaminan ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pasal 5 menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih, calon, maupun penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, analisis de jure menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia tidak hanya mengakui, tetapi juga secara aktif mengamanatkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak politik kelompok rentan. Pemerintah, melalui penyelenggara pemilu seperti KPU, memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan sebuah sistem elektoral yang adil dan dapat diakses oleh semua warga negara.

1.2. Analisis Hambatan Struktural dan Kultural bagi Kelompok Rentan

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang yang lebar antara jaminan normatif dan implementasi praktis. Kinerja penyelenggara pemilu dalam mewujudkan inklusivitas dinilai belum maksimal, sebagaimana terbukti dari berbagai permasalahan yang masih ditemukan pada Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu berikutnya. Hambatan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, teknis, hingga kultural yang berdampak pada berbagai kelompok rentan.

Bagi penyandang disabilitas, hambatan yang dihadapi sangat beragam dan sistemik. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses terhadap informasi pemilu. Sosialisasi yang dilakukan seringkali tidak dirancang untuk menjangkau berbagai ragam disabilitas; misalnya, materi kampanye jarang tersedia dalam format yang aksesibel seperti audio atau video dengan juru bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu, atau dalam format cetak besar dan Braille untuk penyandang tunanetra. Keterbatasan instrumen teknis juga menjadi kendala serius. Selama ini, regulasi pemilu seringkali memaknai aksesibilitas secara sempit, yaitu sebatas penyediaan

template surat suara Braille untuk penyandang tunanetra, padahal ragam disabilitas sangat luas dan masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Selain itu, banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang secara fisik tidak aksesibel, misalnya tidak memiliki jalur landai untuk pengguna kursi roda, atau bilik suara yang terlalu sempit dan tinggi. Hambatan ini diperparah oleh persepsi masyarakat dan bahkan sebagian petugas yang masih memandang rendah martabat dan kapasitas penyandang disabilitas sebagai pemilih, yang pada akhirnya menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bermartabat, sehingga menambah angka golongan putih (golput).

Definisi "kelompok rentan" dalam konteks pemilu inklusif tidak boleh digeneralisasikan hanya pada penyandang disabilitas. Kelompok rentan lainnya, seperti

masyarakat adat, menghadapi tantangan yang unik dan kompleks. Studi kasus pada komunitas Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu di Indramayu mengilustrasikan perpaduan antara hambatan kultural dan administratif. Secara kultural, sebagian anggota komunitas menganut ajaran "ngaji rasa" yang diinterpretasikan sebagai larangan untuk memilih salah satu kontestan politik demi menghindari perpecahan dan menyakiti pihak lain. Namun, yang lebih fundamental adalah hambatan administratif. Banyak anggota masyarakat adat mengalami kesulitan dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), yang merupakan syarat mutlak untuk dapat memilih. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tempat tinggal yang berpindah-pindah, keyakinan yang tidak terakomodasi dalam kolom agama di KTP, atau prosedur birokrasi yang tidak sensitif terhadap identitas budaya mereka. Ketiadaan KTP-el ini secara efektif menghilangkan hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Kelompok rentan situasional, seperti pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, juga seringkali terabaikan. Sebuah studi menunjukkan bahwa pelayanan pemungutan suara di rumah sakit hanya mampu menjangkau sekitar 41% dari total potensi pemilih. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya penyebaran informasi mengenai tata cara pemungutan suara bagi pasien dan tidak adanya mekanisme yang fleksibel seperti TPS keliling (

Mobile Voting Station) yang dapat menjangkau pemilih di lokasi mereka berada. Kegagalan-kegagalan ini secara kolektif menunjukkan bahwa masalah inklusivitas dalam pemilu Indonesia bersifat sistemik dan berakar pada kegagalan dalam menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi semua warga negara.

1.3. Transformasi Digital sebagai Pedang Bermata Dua bagi Inklusivitas

Di tengah berbagai tantangan inklusivitas konvensional, transformasi digital hadir menawarkan janji sebagai solusi. Jika dirancang dengan perspektif yang benar, teknologi memang memiliki potensi besar untuk menjadi alat inklusi yang kuat. Contoh konkret dari potensi ini adalah pengembangan platform pembelajaran digital seperti DIGI-EDVOT (Digital Learning for Disabled Young Voters). Platform ini dirancang secara spesifik untuk mengatasi hambatan informasi yang dihadapi oleh pemilih disabilitas muda dengan menyediakan materi literasi politik dalam berbagai format—teks, audio, dan video—sehingga pengguna dapat memilih mode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Inisiatif seperti ini merupakan perwujudan nyata dari konsep "akomodasi yang layak" dalam ranah digital, yang berpotensi menjangkau pemilih disabilitas yang selama ini terisolasi dari proses sosialisasi konvensional.

Namun, potensi positif ini harus dihadapkan pada realitas kesenjangan digital yang menganga di Indonesia, yang mengubah transformasi digital menjadi pedang bermata dua. Mengadopsi solusi digital tanpa mengatasi kesenjangan ini secara fundamental justru berisiko menciptakan bentuk eksklusi baru yang lebih berbahaya: peminggiran digital (digital disenfranchisement).

Risiko ini berakar pada dua jenis kesenjangan utama. Pertama, kesenjangan akses. Meskipun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan tingkat penetrasi internet nasional pada tahun 2024 mencapai 79,5% , angka ini secara implisit berarti lebih dari 56 juta penduduk Indonesia masih berada di luar jangkauan internet. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa meskipun 97,29% rumah tangga yang mengakses internet melakukannya dari rumah, masih ada ketergantungan yang signifikan pada akses di luar rumah seperti tempat umum (57,99%) atau kantor (51,38%), yang mengindikasikan bahwa akses internet pribadi yang stabil dan terjangkau belum merata.

Kedua, kesenjangan literasi dan keterampilan. Data ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan skor nasional yang masih berada di level "sedang", yaitu hanya 43,34 dari skala 100. Pilar "Pemberdayaan", yang mengukur kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi untuk aktivitas produktif dan pemberdayaan diri, mencatatkan skor terendah, yakni 25,66. Ini menandakan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia masih berada pada level pengguna pasif, belum optimal dalam memanfaatkan teknologi untuk partisipasi yang bermakna. Lebih lanjut, laporan Status Literasi Digital 2023 menunjukkan bahwa skor pada pilar

Digital Skills (kecakapan digital) justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegagalan pemilu inklusif di Indonesia, oleh karena itu, bukanlah sekadar masalah teknis atau logistik, melainkan sebuah masalah paradigmatik. Kegagalan dalam memastikan inklusivitas di ranah fisik, seperti menyediakan jalur landai di TPS, menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketiadaan "perspektif keterbukaan yang empatik" dari para penyelenggara pemilu. Ketika transformasi digital diperkenalkan ke dalam fondasi yang sudah rapuh ini dengan paradigma "efisiensi di atas segalanya", ia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ia hanya akan memindahkan titik eksklusi dari ranah fisik yang terlihat (seperti tangga di TPS) ke ranah digital yang tidak kasat mata (seperti tidak memiliki gawai, tidak memahami aplikasi, atau tidak terjangkau sinyal internet).

Bentuk eksklusi digital ini secara inheren lebih berbahaya. Pertama, ia tidak terlihat secara fisik, membuatnya lebih sulit untuk diidentifikasi dan diadvokasi. Kedua, kegagalan individu untuk berpartisipasi dalam pemilu digital seringkali disalahkan pada "ketidakmampuan" atau "kemalasan" individu itu sendiri, bukan pada kegagalan sistem dalam merancang teknologi yang inklusif. Ketiga, peminggiran digital ini berisiko memperdalam jurang ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang sudah ada, menciptakan lingkaran setan di mana mereka yang paling terpinggirkan secara sosial-ekonomi juga menjadi yang paling terpinggirkan secara politik. Ini adalah jebakan "solusionisme teknologi"—keyakinan buta bahwa teknologi dapat menyelesaikan masalah sosial yang kompleks—yang harus dihindari dengan segala cara jika Indonesia ingin mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif bagi semua.

Link Pembahasan lebih lengkap dapat di klik di tautan berikut:

https://docs.google.com/document/d/1C5jYDSR_tyGftMb5H3uV7p3E1LkBEQeBig5gS7ZWbWs/edit?usp=sharing